La toccante storia del piccolo Msafiri e delle preghiere accolte da Dio. Una storia dal Tanzania. Msafiri, significa viaggiatore ed è il nome di un caro bambino di 8 mesi e dal peso di 2,500 kg. che la mamma mi ha portato perché potessi guarirlo. Al primo momento dico: “Mamma, portalo all’ospedale, cosa posso fare io?” “L’ho già portato, mi risponde, ma il medico mi ha rimandato a casa perchè non sa cosa fare. Non c’è più nulla, nessuna medicina che lo possa guarire”. Signore, prego nel mio cuore, Tu lo risusciteresti subito, io cosa posso fare? In un baleno mi viene in mente un salmo e così pregai: “Se il Signore non costruisce la sua casa, invano si affaticano i costruttori, se il Signore non è a guardia della sua città, invano veglia il custode”. Perciò dissi alla mamma di ritornare ogni giorno all’ambulatorio che avrei provato con la medicina, ma che intanto: “Preghiamo il Signore e la Santissima Consolata, che sempre consolano coloro che a loro ricorrono con fiducia”. Iniziai una cura con anabolizzanti, latte e con tutto ciò di cui potevo disporre, ma nonostante ogni sforzo, il piccolo Msafiri, non dava segni di miglioramento. All’ottavo giorno la mamma mi disse che doveva ritornare a casa, abitava lontano e aveva altri figli che richiedevano il suo aiuto. Allora io osai fare a quella donna questa proposta: “Mamma, vedo che le medicine non servono per il tuo bambino, forse Gesù lo vuole in Paradiso , dille che glielo dai, diciamolo insieme…”. Non l’avessi mai detto, perchè la mamma di Msafiri, con una voce forte di chi reclama i suoi diritti di madre disse: “Cosa devo dargli, anche questo, quando su cinquem me ne ha già ripresi tre?”. Signore, che tasto ho mai toccato, ed intanto, piangendo, continuavo il mio lavoro. Passarono alcuni minuti, quando con voce fioca la mamma ruppe il silenzio pregando così: “ Signore, se proprio vuoi mio figlio, prendilo. Ti chiedo solo di metterlo in un posto dove non debba più soffrire, ha già sofferto troppo in questa vita”. L’offerta è fatta, preparo le medicine da portare a casa, saluto la mamma e il piccolo, dicendo a questo che quando sarà nel bel Paradiso preghi per i suoi cari, per la sua patria e si ricordi anche di me. Strano, il bambino era pagano come la mamma. Di solito battezzo questi bambini gravi, ma Msafiri non l’ho battezzato perchè pensavo che forse il Signore avrebbe accettato l’offerta della mamma, come accettò l’offerta di Abramo nel sacrificio del figlio Isacco e poi glielo avrebbe restituito? Non so, so solo che non pensai più a Msafiri anche perchè avevo avuto il trasferimento in un’altra missione e poi c’erano tanti bambini come Msafiri a cui pensare…. Si dice che solo le montagne stanno al loro posto. Passarono tre anni, fui rimandata di nuovo alla missione di Makamhako, missione dove ebbi l’esperienza che sto raccontando. Un giorno venne in ambulatorio una donna con un bel bambino tra le braccia ed uno di circa quattro anni per mano che teneva fra le manine un sacchetto di plastica con delle uova, e che mi salutava tutta sorridente. “Sorella, ti ricordi di me?” “No” risposi. Con meraviglia replica: “ Come, non ti ricordi di Msafiri, il bambino che un lontano giorno offrimmo a Dio Mgai, perchè sembrava che non ci fossero medicine che lo potessero guarire? Eccolo” Nello stesso momento il piccolo Msafiri, con un sorriso meraviglioso, mi si avvicina, mi consegna il sacchetto con le uova dicendomi: “Grazie, Mama, che mi hai guarito!” Non so cosa provai in quel momento. Abbracciai il piccolo e ringraziai il Signore che non lascia mai delusi chi a Lui ricorre con confidenza, fiducia e tanta fede. “Grazie Signore, aumenta la mia FEDE”. Suor Gemma Ida, mc

Non basta… guardare!

Qualcuno la chiama fiaba, altri leggenda, altri ancora la inseriscono nelle parole di saggezza dei popoli che abitano lungo il mare e gli oceani. In qualche volume viene riportata in una formula abbreviata, in altri più ampia. Ho scelto quest’ultima versione, perché cattura e fotografa la tipologia e le reazioni delle persone che compongono la variegata realtà delle società, anche di quelle che non dimorano lungo le coste. “Una notte, in una di quelle magiche spiagge lambite dall’Oceano, accade qualcosa di straordinario: un’alta marea eccezionale. Quando le acque si ritirano, la danza dell’Oceano lascia miriadi di stelle marine, dai colori più svariati e dalle forme più diverse. Le stelle marine private del loro ambiente naturale che le nutre e le protegge, sono destinate a morire. Gli abitanti del piccolo villaggio escono dalle loro case per recarsi al lavoro, a scuola, a far la spesa… vanno di fretta come ogni mattina. La vista delle stelle marine sulla spiaggia, però, per un attimo, arresta la loro fretta. Pian, piano, una folla di vecchi e bambini, donne e uomini, giovani e adulti si raccoglie e guarda stupita il mare. Un uomo, con un soprabito nero, l’intellettuale del villaggio, senza scendere in spiaggia, rimanendo sulla strada, comincia a domandarsi il «perché» di quel fenomeno. Parla di teorie, di fasi lunari e solari, di alta e bassa marea… Un piccolo gruppo si raccoglie intorno a lui: discutono, dibattono, ragionano… tutti con le mani in tasca! Intanto le stelle marine cominciano a soffrire l’assenza di acqua. Una donna s’incammina sulla spiaggia. Va avanti e indietro senza sosta e ripete a voce alta: “Sono tante, tantissime, troppe! Non posso salvarle tutte!” Intanto le stelle marine consumano le loro ultime energie. Un’altra donna la segue, ma subito si ferma e osserva incantata ora questa, ora quella stella marina. Si china e le scruta nei particolari, le descrive nei colori e nelle forme, decanta la loro bellezza e apprezza il loro splendore. Le sue mani sfiorano appena le stelle marine che continuano la loro agonia. Un gruppo di giovani scende in spiaggia, si avvicinano alle stelle marine e scelgono le più belle da prendere come souvenir. Le loro mani toccano le stelle marine, ma non per liberarle dall’arsura della spiaggia. Un uomo rallenta con il suo fuoristrada e mormora: “Non ho tempo da perdere, non posso fermarmi e vedere cosa succede… perché dovrei perdere tempo dietro a delle stupide stelle marine che si sono lasciate spingere sulla spiaggia?” Con le mani strette al volante accelera e passa oltre… e le stelle marine restano a soffrire sulla spiaggia. Tutti guardano, parlano, ragionano… nessuno fa nulla! Le stelle marine sono tante, troppe… non è possibile salvarle tutte… e allora non se ne salva nessuna! Nel frattempo, una bambina, dall’aria birichina, sfugge al controllo della mamma e raggiunge la riva: con le sue manine prende una stella e la getta nell’Oceano, poi torna indietro e ne prende un’altra, e un’altra ancora, e poi ancora. Va avanti e indietro senza sosta. Non riuscirà a ridare all’Oceano tutte le stelle marine: sono tante, troppe! Ma con le sue manine, mentre la folla dei grandi discute e si consulta, prende tempo e ragiona, ha riportato nel grembo dell’Oceano venti stelle. Molte sono già morte e molte moriranno, ma venti sono salve! Un bimbo, con la spontaneità dei piccoli, si unisce a lei: la loro impresa è impossibile, senza speranza…, ma adesso sono sessanta le stelle in salvo! Molte sono già morte e molte moriranno…, ma sessanta sono salve! Altri bambini si uniscono ai due pionieri e l’Oceano ha ripreso con sé cento stelle. Dopo qualche minuto sono duecento le stelle marine che giocano felici con le onde, loro amiche d’infanzia. Molte sono già morte e molte moriranno…, ma duecento sono salve!” Dalla storia alla vita Quante volte ci svegliamo al mattino e ci accorgiamo che sulla nostra riva, per restare nella metafora del racconto, mille stelle marine boccheggianti chiedono attenzione, esigono risposta, invocano decisione. Stanno in bilico sul bordo della nostra esistenza, adagiate sul perimetro della nostra vita. A volte sono situazioni che dribbliamo con astuzia, nella speranza di non doverle mai affrontare e altre volte sono difficoltà che ci illudiamo di nascondere nell’armadio delle buone intenzioni. A volte sono sogni che abbiamo chiuso nel cassetto e altre volte sono promesse che abbiamo dimenticato. A volte sono attese a cui non vogliamo tendere l’orecchio e altre volte sono impegni che preferiamo eludere. A volte sono relazioni faticose che abbiamo relegato in soffitta e altre volte sono perdoni che abbiamo accatastato nel tempo e non riusciamo più a regalare. A volte, le stelle marine sono talmente tante che non sappiamo da dove cominciare per rimetterle a posto: non sappiamo dove mettere le mani… e allora le teniamo in tasca! Questo accade nella vita quotidiana, nel lavoro, nelle relazioni interpersonali, nella vita sociale… non sappiamo da dove cominciare e, allora, preferiamo lasciare le nostre mani in tasca! La storia delle stelle marine, nella sua semplicità e immediatezza, interroga la nostra vita e le nostre scelte, le nostre relazioni, la nostra carità, il nostro impegno… Infine, questa storia evoca il Dio dei piccoli passi, invoca la fedeltà alle piccole cose, implora tenacia nella perseveranza. suor Maria Luisa Casiraghi

Chi è Giuseppe Allamano nella mia vita

Suor Cecilia Pedroza Saavedra e Padre Diego Cazzolato hanno risposto alla domanda: “Chi è Giuseppe Allamano per te?”. Suor Cecilia, Missionaria della Consolata colombiana, vive a Castelnuovo Don Bosco, “vicina di casa” dell’Allamano, ovvero della sua casa natale. Nella comunità di Castelnuovo svolge un servizio di formazione continuata per le Missionarie della Consolata. In questo video risponde alla domanda secondo la sua esperienza di relazione filiale con Padre Fondatore. Espande lo sguardo a tutta la famiglia religiosa: la santità dell’Allamano e delle prime Sorelle sono radici sane, garanzia per poter crescere anche noi in questo cammino di santità Padre Diego, Missionario della Consolata italiano, vive in Corea del Sud. Dai primi incontri con l’Allamano nel seminario minore lo ha sentito come il Fondatore, colui che ha avuto un’esperienza profonda e ha chiamato altre persone per poter portare avanti quest’opera di evangelizzazione ad gentes.

Gli ultimi anni di Giuseppe Allamano

In questa intervista, esploreremo gli ultimi anni della vita di Giuseppe Allamano, un periodo segnato da profonde sofferenze e separazioni che, tuttavia, hanno rafforzato il carisma da lui lasciato ai missionari e alle missionarie della Consolata. Guidati da p. Piero Trabucco IMC, ci immergeremo nel vissuto di Allamano, scoprendo come le sue difficoltà personali e il distacco dall’Istituto abbiano contribuito a modellare lo spirito e la missione della sua congregazione. https://youtu.be/659km1zFT5k

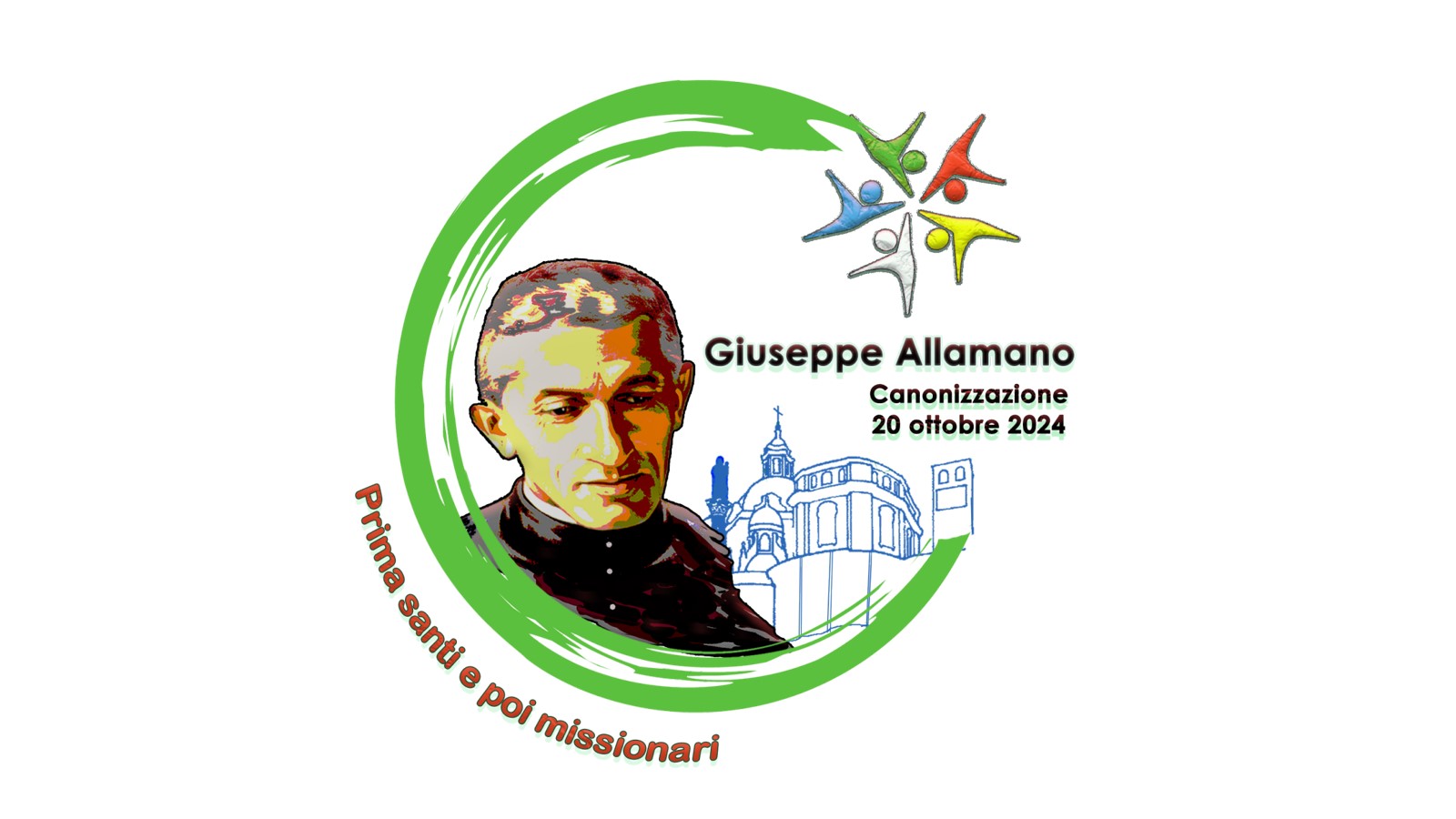

Un logo per la canonizzazione di Giuseppe Allamano

Mancano ormai due mesi all’evento tanto atteso della canonizzazione del Beato Giuseppe Allamano, fondatore dei Missionari e Missionarie della Consolata. Per l’occasione è stato ideato un logo in varie lingue, che con linee e colori vuole comunicare la Santità del Canonico Allamano e il suo significato per la Chiesa di oggi. Il logo è stato realizzato da Suor Luz Mery, missionaria della Consolata, che ha raccolto diverse idee e proposte. Il volto di Giuseppe Allamano, sulla sinistra, è tratto da una foto celebre del sacerdote. Al suo fianco, stilizzato, il Santuario della Consolata, da cui tutto è partito: l’ispirazione della fondazione dei due Istituti, i valori fondanti del Carisma, la protezione e benedizione della Madonna Consolata; l’Allamano affermava: “Lei è la Fondatrice!” In alto, a destra: cinque persone stilizzate, unite in una danza: sono di diversi colori per rappresentare tutti i popoli che hanno accolto il Vangelo e quelli che ancora attendono l’annuncio della Buona Nuova. Il tutto è abbracciato da una striscia verde, che rappresenta la vita, in particolare la vita rigogliosa dell’Amazzonia, luogo in cui è avvenuto il miracolo attribuito all’Allamano, a favore di Sorino Yanomami. Infine, la frase: “Prima Santi, poi Missionari”, che era ripetuta da Giuseppe Allamano ai suoi giovani figli e figlie: non si può convertire le persone, diceva il Fondatore, se prima non si arde d’amore per Dio: non possiamo dare ciò che non abbiamo. Non possiamo parlare di Dio, se con Lui non abbiamo una relazione profonda e autentica. Equipe Comunicazione per la Canonizzazione

La schiava salvata da Dio

La storia di AGAR, la schiava egiziana, si inserisce in quella di Sara e di Abramo. Ma è anche una storia a sé, colmata di dolore, di fierezza e insieme di speranza. Storia attualissima di una donna che, in condizioni di inferiorità sociale assoluta, era infatti schiava, senza alcun diritto, ha saputo difendere la propria dignità e il proprio figlio. Possibilmente bruna, con i riflessi blu dei lineamenti degli egiziani originari, altera nel fisico anche se umiliata dalla condizione di schiavitù, Agar fa da contrappunto drammatico a Sara, la “principessa”, la padrona assoluta che potrebbe disporre della sua vita, come farà a un certo punto. Per molti anni, sotto la ricca tenda di Abramo, il dramma pende positivamente dalla parte di Agar e negativamente dalla parte di Sara. Agar, giovane, bella e piena di vita; Sara, pure bella, ma ormai sfiorita e sterile. Agar dopo aver giaciuto con Abramo ed essere rimasta incinta e prima ancora che Ismaele fosse nato (Gen. 16:1-4), diventa orgogliosa di sé, sente d’aver finalmente raggiunto la tappa più inverosimile della propria vita di schiava: quella di contare di più della padrona per il solo fatto d’essere, a differenza di lei, feconda e madre. Il Primo Testamento, come in tutte le storie dei popoli antichi, è pieno di questi casi di schiave che insuperbiscono e finiscono col dominare le padrone, ma occorre tener conto che questa umana e sgradevole storia è inserita nel libro di Dio, e dietro fatti non sempre edificanti, Dio, all’insaputa degli stessi protagonisti, tesse la salvezza dell’umanità secondo il proprio amore e la propria sapienza. Proviamo anche noi a fare una rilettura della nostra vita, una vita segnata, a volte, da eventi e/o situazioni difficili da collocare nel marco della nostra esistenza senza uno sguardo di fede… Certe situazioni lasciano segni indelebili a volte… come le cicatrici dei chiodi del Cristo Crocifisso che però alla luce dell’amore del Padre diventano i segni della risurrezione… Ma torniamo alla tenda di Abramo. Sara si lamenta immediatamente col marito dell’impudenza provocatoria della schiava: «Tu mi fai torto; io ti ho messo fra le braccia la mia schiava, ed essa, accorgendosi d’aver concepito, mi disprezza: il Signore giudichi fra me e te» (Gen. 16: 5). Sara si diminuisce al livello di Agar: eccole ambedue gelose l’una dell’altra, tese ormai a escludersi a qualunque costo. La gelosia chiude la possibilità di giudicare con rettitudine e impedisce un valutazione retta dei fatti. Quante volte le persone si trovano in situazioni simili e non sanno gestire gli eventi, non sanno dare un nome ai sentimenti e preferiscono tagliare corto, rompere il rapporto o addirittura spezzare una relazione di amicizia e familiarità: Non sappiamo dare un il nome vero ai nostri sentimenti per questo siamo testimoni di tante tragedie nella nostra società! Ora, in una situazione del genere è concepibile che il peggio toccasse alla schiava, a colei che, anche per legge, era priva di ogni diritto. Abramo amava Sara; inoltre non poteva difendere giuridicamente Agar, nel contesto del diritto e delle usanze del tempo. Con docile remissività, accetta le scelte di Sara nei riguardi di Agar. Risponde: «Ecco, la tua schiava è in tuo potere, fa di lei quello che ti piace». Non sappiamo cosa abbia fatto la “principessa” alla schiava umiliata, si sa, semplicemente, che “la maltrattò tanto che quella si allontanò”. Soltanto il fermo intervento dell’Angelo del Signore e la di lui promessa: «Io moltiplicherò grandemente la tua posterità che, da quanto sarà numerosa, non potrà essere contata», con la precisazione “Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio al quale porrai nome Ismaele, perché il Signore ha ascoltato la tua afflizione. Egli sarà come un onagro: le sue mani contro le mani di tutti, e le mani di tutti contro le mani di lui: egli abiterà in faccia a tutti i suoi fratelli», convinceranno Agar al ritorno alla tenda di Abramo (Gen. 16: 6-18). Purtroppo, e lo costatiamo tutti i giorni, la risposta alle situazioni difficili è la violenza. Ci sembrerebbe che la violenza (quella di Sara) o la ribellione (quella di Agar) siano la risposta logica al male subito. Eppure Gesù ci ha insegnato un modo diverso di risponde al male ed è quello del perdono, della mansuetudine, della non-violenza. Questo non è debolezza, ma al contrario è la forza dell’amore che trova in se l’energia per guardare l’altro con gli occhi e il cuore colmo di compassione. Se tutti facessimo così il nostro pianeta sarebbe un Paradiso anticipato! Ma nonostante la promessa dell’Angelo, l’illusione e la speranza durano poco. Appena nasce Isacco, il figlio legittimo, il sereno scompare. L’incidente si verifica il giorno stesso in cui il piccolo Isacco viene svezzato: Abramo, per festeggiare il divezzamento, ha indetto un grande convito. Davanti a tutta la gente, però, Ismaele, più grande e già «feroce», come l’angelo l’aveva definito prima ancora che nascesse, si mette a prendere in giro il fratello più piccolo e debole. Sara scatta e chiede ad Abramo di allontanare la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non deve essere erede come il figlio Isacco». A queste parole Abramo sente dispiacere. Lui ama ambedue i suoi figli, ma Sara non deflette, e Dio gli rivela che dove la durezza semina ingiustizia, Egli saprà seminare il riscatto e la consolazione. Allora Abramo si piega a cuore stretto. Ecco Agar di nuovo nel deserto, sola con il suo ragazzo. Il pane e l’acqua dell’otre finiscono presto. Il bambino ha fame e sete, forse morirà. Agar si dispera, però Dio non si dimentica di lei e interviene: “E Dio fu con il fanciullo che crebbe ed abitò nel deserto e divenne un tiratore d’arco. Ismaele abitò nel deserto del Páran e sua madre gli prese una moglie del paese d’Egitto” (Gen. 21: 8-21). Ismaele sarebbe diventato il capostipite del popolo del deserto. Come la sua padrona Sara, anche Agar ha sofferto. Il suo destino di schiava si è riscattato e compiuto nella vocazione del figlio. Così anche lei, come Sara

Missione ed evangelizzazione inculturata

Suor Anélia, missionaria della Consolata in Guinea Bissau, parla della missione e del suo servizio di formazione per un’evangelizzazione inculturata

Il male in mezzo a noi

Forse nella storia della Chiesa non esiste un capitolo biblico dalle conseguenze più pesanti che il terzo della Genesi. E non sempre, nell’usarlo, si è rispettato il testo di partenza. Può valere la pena di riprenderlo. E questo da dove esce? Ricapitoliamo la situazione: i primi capitoli della Genesi presentano l’umanità nelle sue caratteristiche di fondo, e all’inizio abbiamo l’uomo e la donna che vivono in un giardino, nella piena comunione con Dio e nell’armonia tra di loro («Entrambi erano nudi, ma non ne provavano vergogna»: Gen 2,25). In questa situazione qualcosa interviene a rompere l’idillio. «È forse vero…? Ma non è che in verità…?». La formulazione della domanda dice tanto. Infatti il serpente, nella sua prima domanda, in realtà sbaglia, in quanto ipotizza che Dio abbia vietato di cibarsi di tutti gli alberi, e la donna lo corregge. Ma il serpente suggerisce che il motivo vero della proibizione non sia il bene dell’uomo, ma il mantenere l’uomo distante da Dio. Là dove tutto sembra parlare della bontà di Dio, il serpente lascia intendere che sotto ci sia l’inganno. Il problema non è tanto la disubbidienza, quanto la sfiducia. L’uomo smette di fidarsi di Dio. La Genesi lascia intendere che questa sia la “colpa” di fondo dell’uomo. Non tanto qualche peccato (che semmai ne sarà la conseguenza), quanto il diffidare. “Se Dio mi dice così, è perché ha un suo interesse, che non coincide con il mio. In realtà Dio mi vuole fregare”. Lo sguardo di un cristiano può amaramente sorridere di questa sfiducia di fondo, ricordando che ciò che in Gesù si promette all’uomo è esattamente di diventare come Dio, non però come frutto di un furto, ma di un dono ricevuto. Che fa Dio? La maledizione Di fronte alla sfiducia, che faremmo noi? Romperemmo la relazione. È ciò che Dio esprime parlando di “maledizione”. Maledire qualcuno, per Dio, significa esprimere il suo rifiuto di rapportarsi con lui. E, come ci potremmo attendere, Dio rompe i rapporti. Dapprima con il serpente, il quale non è chiamato per nome e si presenta più come un simbolo che come un individuo. È il simbolo del male, della sfiducia, del sospetto. Rispetto al serpente, Dio in tutta severità esprime la sua maledizione. A pensarci bene, però, non si tratta di una cattiva notizia. La maledizione contro il simbolo del sospetto, infatti, dice che Dio con il male, con la sfiducia, non ha intenzione di entrare in rapporto. Non importa che Dio sia stato sfiduciato, lui non risponde con la sfiducia. Ma la riflessione della Genesi va oltre: «Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della donna». Chi ha scritto queste pagine ha appena detto che crede che l’uomo, comunque, sia nemico del serpente. L’uomo non è fatto per la sfiducia, per il male, neppure oggi, neppure nella storia che viene dopo Genesi 3. E l’uomo non solo resta nemico del male: «Questa (la donna? la stirpe della donna? in fondo, comunque, entrambe) ti premerà la testa, e tu le premerai il calcagno» (Gen 3,15). C’è lotta e non si dice chi vincerà, ma non si può negare che la posizione del serpente sia peggiore: meglio rischiare un morso al piede, che di sentirsi schiacciare la testa. Insomma, non solo l’uomo rimane buono e nemico del male, e probabilmente vincerà. Una donna adulta Poi Dio passa a sgridare la donna. Ma, sorpresa, non si parla di maledizione! Dio si rifiuta di rompere il suo rapporto con la donna, nonostante la sfiducia che si è visto riservare. E la prima delle due parole che Dio rivolge alla donna, poi, è particolare: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli» (Gen 3,16). A prima vista, si parla solo di punizione e di sofferenza. Solo che… Solo che gli scritti non nascono mai fuori da un contesto culturale, che fa loro da sfondo e dà loro senso. Nel contesto culturale di chi ha scritto la Genesi, la donna non aveva autonomia, era proprietà del padre prima e del marito poi, e guadagnava dignità e affetto solo quando metteva al mondo un figlio maschio. “Condannare” la donna ad avere figli, insomma, non suonava affatto come una condanna, anzi come la sua realizzazione (se ho molti figli, con tutta probabilità ce ne saranno anche di maschi…). Certo, si dice il male, perché il dolore del parto non è un bene. Solo che in tutta la Bibbia si cita il parto come l’esempio di un dolore che serve, che è utile, addirittura che si dimentica, siccome il bene cui dà origine è così grande. Insomma, sembra proprio che Dio abbia in qualche modo stimolato la donna a diventare adulta, ad uscire dall’ingenuità dell’infanzia e a scoprire che nel mondo al bene è mescolato il male. Ma anche a credere che il male ha la peggio, è meno importante, passa in secondo piano. E poi Dio continua a parlare: «Verso il tuo uomo sarà il tuo desiderio, ma lui ti dominerà» (Gen 3,16). Viene da interpretare questa frase secondo lo stesso schema: il desiderio della donna verso l’uomo è buono, è bello. Il problema è che l’uomo risponde con il dominio e non con il desiderio. Ma, sul modello della prima parola, quella sulle gravidanze, viene da pensare che comunque anche questo male non avrà la meglio sul bene. L’ascolto della parola detta ad Adamo confermerà questa ipotesi. Anche l’uomo, nel suo piccolo… Anche l’uomo ha mangiato del frutto, ha diffidato di Dio. Anche a lui Dio si rivolge, e stavolta torna la parola di maledizione: «Maledetto il suolo per causa tua» (Gen 3,17). Non viene maledetto l’uomo, ma il suolo. Dio rompe i rapporti con la terra, e se l’uomo vorrà porre la terra in relazione con Dio, dovrà fare da intermediario. Ma, di nuovo, Dio si rifiuta di interrompere il suo rapporto con l’uomo. E, sul modello della prima parola alla donna, lo condanna a ottenere con sudore il suo pane dalla terra. Ma qualunque essere umano, in tutta la storia, ha sempre ritenuto che riuscire ad ottenere dalla terra

Un uomo a tre dimensioni

Chi legge di seguito i primi due capitoli della Bibbia (affrontandola come se fosse un romanzo), resta probabilmente sconcertato e stupito. Nella prima pagina ha trovato un mondo completamente allagato, in cui le prime fatiche di Dio consistono nel dividere le acque dalle acque e di porre loro un limite; nella seconda, la terra è arida e riarsa. Nella prima pagina Dio fa tutto dal nulla, nella seconda si trova un mondo già quasi completo, che manca però del capolavoro. Nella prima pagina Dio parla e tutto succede, nella seconda si mette a impastare, prova, si accorge degli errori, li corregge… È molto probabile che siano state persone diverse a scriverle, ma è chiaro che chi le ha messe insieme pensava di poterlo fare. Evidentemente non immaginava che avremmo letto queste righe come una cronaca dell’inizio del mondo, ma come una spiegazione delle sue “coordinate di fondo”, di come funziona il mondo e l’uomo, o meglio di come dovrebbe funzionare per non guastarsi. E da questo punto di vista il secondo capitolo della Genesi completa il discorso già iniziato. C’è da creare un mondo C’è dunque una terra arida e morta. Perché? Sorpresa! «Perché Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c’era uomo che lavorasse il suolo» (Gen 2,5). Magari non ci accorgiamo subito di quanto ciò sia strano, ma, se rileggiamo bene, la Genesi ci sta dicendo che sulla terra non c’era la vita per due motivi: perché mancava la pioggia, dono di Dio, ma anche perché mancava un coltivatore. Ossia, ci potrà essere la vita solo quando i due, uomo e Dio, collaboreranno nella creazione. L’uomo crea insieme a Dio. Se ci mettessimo a fare i filosofi, d’altronde, sembrerebbe quasi una conseguenza logica del primo capitolo: se l’uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio (Gen 1,26), ciò che Dio ha fatto finora è stato semplicemente di creare, dunque anche l’uomo è creatore. Potremmo andare avanti, e affermare che, secondo la Genesi, come Dio è creatore, cioè è anche responsabile che questa creazione continui a vivere, la medesima responsabilità è condivisa dall’uomo, che è chiamato a prendersi cura di questa creazione, perché continui a vivere. Il mondo non si perfeziona senza l’opera dell’uomo. E se l’uomo non collabora, semplicemente è meno uomo. Certo, la differenza tra Dio e l’uomo è che è ancora Dio a creare anche l’uomo (Gen 2,7). Ma una volta che l’uomo è creato, i due collaborano per tutto il resto. Primi problemi A questo punto, però, quando tutto sembra a posto, per la prima volta nella Bibbia si dice che qualcosa non va. E può stupire che a dirlo sia Dio. Ma come? Ha fatto tutto lui, come può esserci qualcosa che non funziona? È come se gli autori biblici ci dicessero che persino Dio non può creare tutto in un attimo, con uno schiocco di dita. Anche lui ha bisogno di provare, di valutare, di accorgersi dei problemi, di correggerli, procedere… La cosiddetta “imperfezione” del nostro vivere non è qualcosa che ci allontani da Dio, anzi lui stesso l’ha condivisa. L’importante è accorgersi dei problemi. E qual è il problema che Dio vede? «Non è bene che l’uomo sia solo» (Gen 2,18). Ma come? Non è solo! Ha Dio! Per secoli i mistici di tutte le religioni ci hanno detto che per l’uomo l’essenziale è parlare con Dio, ci siamo fatti sedurre dall’idea che i mistici siano i credenti perfetti, e la Genesi ci dice che quell’uomo che ha solo Dio con cui parlare (per cui non si farà neppure distrarre…) è da solo? Sembra davvero strano, ma per capire meglio dobbiamo fare un passo fuori dal discorso, per ricordare come pensava quella cultura che ha scritto queste pagine. Il nostro mondo dice che tutti gli uomini hanno la stessa dignità e importanza, esalta molto la dimensione orizzontale, che può poi comportare dei problemi, come vedremo tra poco, ma che almeno sui rapporti umani è conquista importante. La cultura che ha prodotto tra l’altro anche la Genesi pensava invece che tutte le relazioni del mondo fossero gerarchiche: io sono più importante di alcuni e meno di altri, e la domanda implicita che mi pongo incontrando uno sconosciuto è chi dei due ha più dignità. Ecco perché il secondo capitolo di Genesi deve arrivare a parlare delle tre dimensioni di fondo dell’uomo prendendola un po’ alla larga… Un aiuto come in faccia a lui Dio prende l’iniziativa di risolvere il problema presentando all’uomo tutti gli esseri viventi. Lo scopo è di trovare all’uomo «un aiuto come in faccia a lui» (o «che gli corrisponda», come traduce oggi, con più eleganza, la CEI: Gen 2,18). Ma l’uomo, davanti a tutti gli animali che gli sono posti davanti, non trova ciò che cerca. Dà loro il nome, cioè entra in relazione, ma entra in relazione come chi è più importante. È il genitore a dare il nome al figlio, non viceversa. E in tanti contesti umani che vogliono sottolineare che non sei più in relazione e dipendenza con tuo padre, ti viene cambiato il nome. Adamo è signore del creato, cioè è più importante e quindi chiamato a prendersene cura, ma questo non imposta una relazione alla pari. Ecco che cosa aveva intuito Dio. Ottimo che Adamo sia in rapporto con Dio stesso, che però non è alla pari: questa è una relazione che Adamo mantiene con l’alto, con ciò che lo supera. E ottimo anche che Adamo sia in relazione con il creato, con ciò che gli rimane inferiore. Ma queste due relazioni, che per l’antichità erano chiare, non sono tutto. L’uomo ha bisogno anche di una relazione alla pari. Senza le tre dimensioni, l’uomo è incompleto, e la sua situazione “non è buona”. Il nostro mondo, la nostra cultura, valorizza molto il rapporto alla pari, ed è bene. Ma non è sufficiente. È questo il motivo per cui, quando ci rapportiamo con la natura, o non ci ricordiamo che esista o la trattiamo come se ci trovassimo davanti a esseri umani (cioè, non la

Sara: da trascurata a prescelta

Quando ci confrontiamo con la Bibbia, uno degli errori che possiamo correre è quello di pensarla un testo scritto nei nostri giorni, valutandola troppo velocemente secondo i criteri nostri. Ad esempio, non è difficile trovare nella Bibbia passaggi politicamente molto scorretti, ma non sarebbe neppure equilibrato pretendere di vedervi rappresentata una attenzione che persino per noi è molto recente. Dall’altra parte, però, e in modo già più raffinato, potremmo non accorgerci che alcune questioni moderne vi trovano tuttavia già spazio, anche se ovviamente in modalità che non sono le nostre, ma che possono “nutrire” e stuzzicare anche le nostre riflessioni contemporanee. Uno di questi grandi temi è la questione femminile, che certo non è esplicitamente presente nelle attenzioni degli autori biblici, ma che fa capolino tante volte, in un modo o nell’altro. Una figura preziosa, anche per questo, è quella di Sara, non la coprotagonista del libro di Tobia ma la prima e più importante, le cui vicende sono narrate nel libro della Genesi. Moglie di… Negli ultimi mesi le cronache anche sportive hanno parlato del legame affettivo tra due tennisti rilevanti a livello internazionale, di cui uno italiano. E c’è stata più di una persona che si è risentita perché lei, pur tennista tra le migliori del mondo, è molto spesso stata presentata come “la fidanzata di…”. Non è difficile ricordarsi che aveva una sua identità anche prima di legarsi a quel tennista, e aveva già dimostrato la propria bravura personale. Il mondo biblico, profondamente permeato di una mentalità maschilista, non sembra porsi al riguardo alcuna domanda: le donne sono proprietà, prima del padre e poi del marito, e quindi possono serenamente essere definite come “la moglie di…”. Vale ovviamente anche per Sara, moglie di Abramo. Così viene presentata, e così i lettori del tempo l’avrebbero pensata, senza alcuno scrupolo o senso di colpa. Anzi, senza neppure cogliere che eventualmente potesse esserci un problema. Gli inizi della sua vicenda peraltro ci confermano la sua subalternità al marito, come per tutte le donne sue contemporanee: lui, sulla scorta di una promessa che ha sentito solo lui, decide di proseguire il viaggio iniziato dal padre da Ur dei Caldei verso la terra di Canaan, e lei ovviamente lo segue (Gen 11,31-12,5). Lei è trattata come una proprietà, come le pecore e gli schiavi. Nessuno, a quel tempo, avrebbe trovato strana o fuori luogo questa presentazione. Anzi, è probabile che i lettori del tempo, al limite, si accorgessero subito di quanto fosse strana una coppia anziana senza figli, e ne ricavassero che Sara, non necessariamente per colpa sua, non aveva adempiuto all’unico suo dovere imprescindibile, quello di partorire. Noi non ci pensiamo, ma i lettori del tempo, al limite, la avrebbero colta come una donna fallita. Abramo, per mancanza di possibilità o per altre ragioni, non l’ha ripudiata, il che poteva anche essere interpretato come un gesto di generosità buono (o di debolezza…), ma di certo lei non è stata all’altezza del suo compito. Dipinto Udine Palazzo Patriarcale – Sarah – Wikimedia … ma autonoma La donna subalterna e in fondo “sbagliata” (sia pure senza colpa…) inizia a prendere il centro della scena più tardi, anche se sul momento noi moderni potremmo addirittura non accorgercene. Accade che nella relazione tra suo marito e Dio, questi continui a promettergli una discendenza ampia e potente. Peccato che i grandi numeri si compongano a partire dal primo, e che la coppia, anziana, di figli non ne abbia neppure uno. E qui Sara inizia a mostrarsi decisamente intraprendente. Che cosa facciamo noi con chi ci promette qualcosa? Non è naturale che ci mettiamo lì, in attesa, anche con un certo tono di sfida, per vedere se quanto promesso ci viene garantito? Al contrario, Sara, dopo aver ascoltato diverse volte le promesse fatte ad Abramo, decide di trovare un modo per risolvere il problema, aiutando Dio a mantenere le sue promesse. Propone ad Abramo che concepisca un figlio con la schiava di Sara, Agar, che è in età fertile (Gen 16,1-2). Il figlio, è vero, nascendo da una schiava sarebbe schiavo e quindi non potrebbe ereditare. Ma Sara ha già pensato anche al trucco legale: avrebbe fatto partorire Agar sulle proprie ginocchia, con un gesto di adozione che avrebbe fatto di Ismaele un uomo libero, quindi in grado di ereditare da Abramo. Sara rinuncia al proprio desiderio di genitorialità (se non legale) senza ridimensionare quello del marito, e “togliendo le castagne dal fuoco” a Dio stesso. Quando quel figlio, Ismaele, sarà nato e Dio comparirà di nuovo ad Abramo rinnovandogli le promesse di una discendenza e una terra (Gen 17,1-21), Abramo reagirà con una formula che alla lettera suona come “Potesse Ismaele vivere davanti a te!” (v. 18), ma che potremmo rendere, molto liberamente ma nel suo senso, con «È lui, vero, il figlio che mi stai promettendo? Abbiamo fatto bene ad agire così?». Qui Dio spiazza Abramo, Sara e i primi lettori della Bibbia. Se, di nuovo, proviamo a restituire parole moderne a ciò che dice, il senso dovrebbe suonare più o meno come: «No, Abramo! Se ho promesso un figlio a te, l’ho promesso a Sara! Non è ovvio? Va bene, anche di Ismaele mi prenderò cura, sarà forte e in gamba. Ma io ti ho promesso una discendenza, quindi l’ho promessa a Sara, e ci sarà!». Ecco il punto in cui un’attenzione che l’antichità non aveva (e noi sì) emerge improvvisa. La donna, la moglie, Sara, non è uno strumento per fare figli, ma ha una sua dignità di cui ovviamente Dio tiene conto. Che ciò sia ovvio, peraltro, può anche essere chiaro agli occhi di Dio, ma di certo non degli uomini che si trovava davanti, i quali scoprono, senza mai essersi posti il problema, che per Dio tutta quella differenza di dignità tra maschile e femminile non esiste. E che Dio non è per nulla disposto a preoccuparsi solo del capofamiglia maschio, dimenticandone la moglie. Dipinto di Guercino Abramo ripudia Agar-Public Domain scenic Painting Mrs. Hyde Di Sara fin qui

Alla ricerca di stelle

Leggo in un vocabolario: “speranza s. f. [der. di sperare, sull’esempio del fr. ant. espérance]. – 1. a. Sentimento di aspettazione fiduciosa nella realizzazione, presente o futura, di quanto si desidera” [1]. La speranza contiene due elementi importantissimi per la nostra vita: il desiderio e la fiducia. Il desiderio è il motore della vita! La vita è tutto un desiderare, un protendersi-verso, un cercare qualcosa o qualcuno, un cammino verso ciò cui il mio cuore tende, anela. L’origine della parola “desiderio” è una delle più belle e affascinanti che si possa incontrare attraverso lo studio dell’etimologia. Questo termine deriva dal latino e risulta composto dalla preposizione de– che in latino ha sempre un’accezione negativa e dal termine sidus che significa, letteralmente, stella. Desiderare significa, quindi, letteralmente, “mancanza di stelle”, nel senso di “avvertire la mancanza delle stelle”, quindi per estensione questo verbo ha assunto anche l’accezione corrente, intesa come percezione di una mancanza e, di conseguenza, come sentimento di ricerca appassionata. Chi desidera, scruta attentamente e intensamente l’universo alla ricerca appassionata delle stelle. Che bello, divenire cacciatore di stelle, ovunque… nello spazio siderale, come nella meravigliosa natura che il nostro pianeta ci offre, come nel microcosmo di un evento, di un incontro, di una creatura, o nelle profondità abissali del cuore umano. Sì, la speranza è attesa, ricerca appassionata di una Stella. Una ricerca fiduciosa, perché sappiamo, per quella sapienza che abita nelle profondità dell’anima più che nelle pagine dei libri, che quella stella c’è, da qualche parte esiste. La fiducia, ecco il secondo elemento fondamentale della speranza. Viviamo di fiducia, a tutti i livelli. “Sappiamo” che il sole sorgerà e tramonterà. Se siamo vivi, è perché crediamo sufficientemente che il mondo è buono, altrimenti saremmo morti di paura, di sospetto, di sfiducia, di isolamento. Purtroppo, a volte le persone, in seguito a storie difficili e ferite dolorose, perdono la capacità di fiducia di base e la loro vita viene segnata da una patologia insidiosa che toglie il respiro, toglie la speranza perché… fa cadere le Stelle dal cielo: il Cielo allora diventa buio e il desiderio è asfittico, malato, contratto. La vita si trasforma in un ansioso moltiplicarsi di sospetti, l’universo siderale e quello personale cessano di essere luminosi e appassionanti e diventano minacciosi e ostili. Quanto abbiamo bisogno di coltivare, far crescere la speranza! Per il cristiano, essa si basa sulla fiducia in una Persona amante e fedele, un Padre buono e tenerissimo che è sempre pronto a accogliermi ed abbracciarmi, proprio e anche quando qualche stella del firmamento cade ed io con lei. Allora, l’universo rimane sempre e comunque illuminato di stelle, anche nelle notti più buie e caliginose. La Stella più luminosa è proprio il Sole di Cristo, il Figlio che dona la Sua vita per Amore, e la seconda è la creatura più bella, Maria, Madre dolcissima, Luna del firmamento. Questa speranza, radicata in una relazione di amore, raggiunge e feconda, come balsamo profumato e curativo, gli abissi del nostro cuore e lo rende, nella sua fragilità, capace di sostenere gli inevitabili momenti bui della vita: “La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato”, dirà San Paolo (Rom 5,5). Allora, nella nostra piccolezza di semplici creature, possiamo divenire, per Grazia, umili canali di speranza che ridona fiducia e riaccende il desiderio. Sr Simona Brambilla, MC [1] (http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/speranza/)

Allamano Formatore

Benvenuti a questo video dedicato a Giuseppe Allamano, una figura straordinaria nel campo della formazione. Oggi abbiamo il privilegio di essere guidati da Padre Piero Trabucco, dell’Istituto Missioni Consolata (IMC), che ci presenterà l’Allamano nel suo ruolo di formatore. Giuseppe Allamano dedicò tutta la sua vita a formare e ispirare, inizialmente i sacerdoti diocesani, e successivamente i missionari e le missionarie della Consolata. L’Allamano trascorse la sua vita immerso nell’ambito formativo, aiutando i giovani sacerdoti a crescere nel cammino della santità. Con la stessa dedizione, preparava i suoi missionari per le sfide della vita missionaria, instillando in loro lo spirito necessario per affrontare le difficoltà che avrebbero incontrato. Diceva spesso: “Lo spirito ve lo do io”, una frase che riassume il suo impegno e la sua passione nel formare individui pronti a portare avanti la loro missione con fede e coraggio. Prepariamoci quindi a scoprire di più su questa figura straordinaria e sul suo inestimabile contributo alla formazione religiosa e missionaria. https://youtu.be/mhz-GtcGbKE

LA FORZA PER RADDRIZZARSI

LA FORZA PER RADDRIZZARSI Luca 13, 10-17 10Gesù stava insegnando di sabato in una sinagoga. 11Ecco una donna, che da diciotto anni aveva uno spirito che la rendeva inferma, ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. 12Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». 13Pose le mani su di lei, e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. 14Or il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato, disse alla folla: «Ci sono sei giorni nei quali si deve lavorare; venite dunque in quelli a farvi guarire, e non in giorno di sabato». 15Ma il Signore gli rispose: «Ipocriti, ciascuno di voi non scioglie, di sabato, il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per condurlo a bere? 16E questa, che è figlia di Abramo, e che Satana aveva tenuto legata per ben diciotto anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?» 17Mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, e la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Il testo possiede una forza simbolica estremamente importante anche per noi oggi. Ci racconta la storia di una donna piegata che riceve da Gesù la forza per raddrizzarsi e diventare libera. In ogni tempo ed in ogni società ci sono categorie di persone che vivono piegate e curve, una condizione di sminuita umanità. La potenza liberatrice del Vangelo si vede in tutta la sua forza di annuncio della libertà. Il testo racconta l’incontro tra Gesù e la donna curva (Luca 13, 10-17) e come lo sguardo e l’azione di Gesù abbiano trasformato la sua condizione. Le donne non sono una presenza molto marginale in sinagoga: come mai è lì? Per abitudine? C’è stata portata? Ci si è trascinata con la speranza di un briciolo di sollievo da parte del Signore? Non sappiamo, non dice nulla, è lì. Una infermità, una debolezza, una fragilità la rende curva, ma il termine può indicare molte cose che si oppongono alla “vita”, forse anche l’essere stimata meno di un bue o un asino. Spesso anche noi sentiamo ciò che ci abbatte, forse neppure sappiamo darle un nome; forse anche noi guardiamo in basso, a terra e non abbiamo il coraggio di alzare la testa di porci di fronte alla realtà di esigere rispetto, uguaglianza… Cosa ci rende curvi? Un peccato? Una omissione? Una ferita ricevuta o inferta? Cosa ci rende curvi, incapaci di guardare il futuro con speranza? 2 La guarigione è provocata dallo sguardo di Gesù, l’evento più importante nella narrazione è che Gesù vede (idein), la donna piegata e curva. Vedere è scoprire l’altro/a, è riconoscere che l’altro esiste per me…, Gesù vede con uno sguardo pieno di compassione la condizione di sofferenza dell’ultima fra gli ultimi…, per Gesù quella donna è la persona più importante che c’è nella Sinagoga… Siamo in un giorno di sabato e Gesù è nella sinagoga insegnando la parola di Dio al popolo. Dopo averla vista Gesù la chiama. La donna è chiamata nella sua doppia condizione, di donna e di sofferente. La chiamata di Gesù penetra la condizione sconfortata della donna. Essa, infatti è piegata e può vedere soltanto la terra, non può guardare nessuno dall’altezza dei suoi occhi… Questa situazione ha un profondo significato socio-simbolico. In quel tempo “tutte le donne” vivevano quella stessa condizione di essere piegate e curve, ossia di subordinazione assoluta, la malattia fisica che la piega si trasforma in segno del pregiudizio sociale del tempo che piega la donna e la rende appena più di oggetto o possesso dell’uomo. Inoltre, secondo le interpretazioni rabbiniche del tempo, essere umani consisteva nella capacità di vedere, parlare, discernere, d’interloquire con altri e con Dio. La donna non può pregare perché non può raddrizzarsi, ha la testa bassa, segno dell’umanità caduta e del peccato. Non può per se stessa mettersi in piedi…. “Gesù la vide, la chiama a sé e le dice: «Donna, sei liberata dalla tua malattia”. Gesù non chiede di analizzare le cause del nostro essere senza orizzonti, lo vede prima che noi ce ne rendiamo conto pienamente, Egli ci guarda, ci chiama e ci libera. 3 Fermiamoci a sentire il suo sguardo su di noi, la sua voce che pronuncia il nostro nome e lasciamo che questo sentire raggiunga le nostre profondità, là dove siamo più feriti, e allora risuonerà il suo “sei libero/a”, “alza lo sguardo”, “ricomincia”, “ raddrizzati” e “rendi gloria a Dio”. Cosa rende curvi noi? Cosa rende curva l’umanità? Cosa ci impedisce di guardare oltre e sperare? Gesù non si limita a guardare e a chiamare la donna, ora parla e dice “sei slegata”, il che significa ora sei libera, e a questa parola potente aggiunge il gesto definitivo dell’imporre le mani. Il risultato è che la donna, immediatamente si raddrizza, acquista la sua piena umanità e dignità, è liberata, diventa soggetto e persona, tutte le caratteristiche che le erano negate per la sua malattia e per la sua condizione di donna. Questo avviene notate, in sinagoga, nel luogo sacro e in giorno di sabato il giorno che la fede ebraica sacralizza per l’incontro con Dio. Ora la donna come risultato della liberazione prorompe in un canto di lode a Dio, finalmente può rivolgersi a Dio perché Gesù l’ha raddrizzata e non è più piegata su se stessa è riabilitata. 4 La reazione del capo della sinagoga merita un commentario dettagliato, si tratta apparentemente di un’obiezione ragionevole. Ribadisce la prassi ebraica del sabato, in questo giorno gli esseri umani si devono astenere di qualunque lavoro, mentre gli altri sei giorni sono da dedicare alle opere umane. In queste parole vi è implicita una doppia condanna di Gesù e della guarigione della donna. Notate quanto sia sottile l’obiezione di questo capo della sinagoga. In primo luogo considera la guarigione avvenuta come opera e lavoro umano e dunque non è un’opera di Dio. L’azione compiuta da Gesù è lavoro umano e non opera di Dio (ergon tou Theou). Con

Un prof missionario

Un racconto di missione dalla Bolivia

Il potere spirituale della donna Bijagò – Seconda parte

Dalla Guinea BIssau, uno studio sull’iniziazione femminile nel popolo Bijagó, a cura di Suor Amélia, mc

Un sogno ecologico

Suor Marisa condivide il suo “sogno ecologico” per la regione andina della Bolivia, un’area particolarmente provata dal cambio climatico.

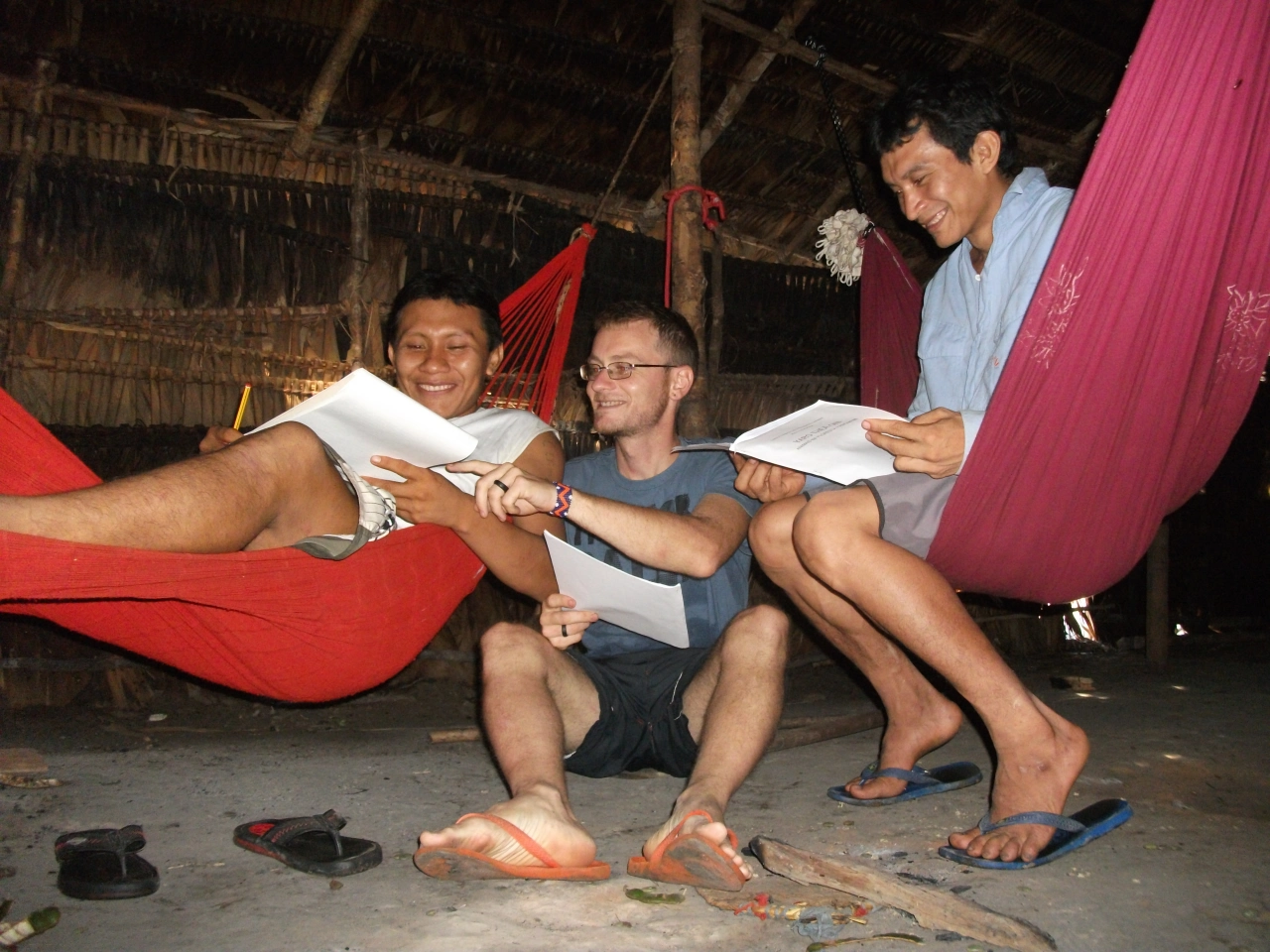

Mondo Allamano/2: Amazzonia

La presenza della Consolata a Roraima ha una portata di livello storico. Nonostante questo, non riusciamo ancora ad averne una visione globale. Le fasi dell’evangelizzazione e le idee per il futuro. La missione che i nostri due istituti dei missionari e delle missionarie hanno portato avanti a Roraima ha un valore enorme a livello storico. Si tratta del lavoro con gli Yanomami, i Wapichana, gli Ingarikó, i Wa-Wai e diversi altri. Ne abbiamo parlato e scritto tanto, ma secondo me non abbiamo ancora la visione generale della profezia che è questa esperienza, sia per la storia del Brasile sia della missione stessa. Forse è la missione più completa che abbiamo realizzato. Le fasi Parlando di evangelizzazione in generale, la possiamo suddividere in tre fasi. Le prime due sono l’annuncio e l’adesione personale all’annuncio di chi lo riceve, ovvero il cammino di fede. La terza, che spesso manca, è il cambiamento sociale che la buona novella deve indurre. Il Vangelo, infatti, deve portare una rivoluzione sociale, un miglioramento della condizione umana. A Roraima siamo riusciti ad andare avanti anche su questa terza fase e per questo la ritengo una missione completa. Questa parte io la chiamo «cammino di liberazione». Anche questo percorso mi piace dividerlo in tre momenti. C’è il progetto di liberazione, ovvero il progetto di Dio, come quando chiedeva al suo popolo ebreo di uscire dall’Egitto e liberarsi dalla schiavitù. Poi c’è la stabilità, una volta raggiunti gli obiettivi di liberazione del popolo: vuol dire che il cammino ha portato i suoi frutti. Infine l’ultimo passaggio: una volta arrivati alla terra promessa cosa si fa? Anche questa è una grande sfida. Il cammino di liberazione Applichiamo questo percorso a Roraima. Questo cammino è stato fondato su un progetto fatto insieme, missionari e missionarie con i capi dei vari gruppi indigeni. Un cammino che toccava non solo la promozione umana ma anche la spiritualità. L’obiettivo era l’omologazione della terra (registrazione ufficiale di area protetta), ovvero gli indigeni avrebbero potuto dire «questa è casa nostra». E, sappiamo, la terra è davvero importante per i popoli indigeni. Fa parte dei diritti dell’uomo. È stato un percorso di assemblee con i vari gruppi, con tutti i leader indigeni. Lo hanno chiamato «O la va, o la spacca». Ad esempio hanno deciso che dovevano smettere di bere alcol. Se nella comunità qualcuno avesse bevuto, il missionario non l’avrebbe più seguita, non avrebbe più officiato battesimi e matrimoni, nulla, e la comunità sarebbe rimasta isolata. Anche l’adesione ad alcuni progetti, come «Una vacca per l’indio», senza egoismi o protagonismi. Erano posizioni molto forti. Si creava un controllo sociale per portare avanti il cammino di liberazione. Questa era la prima forza di quel momento. La seconda forza di questo primo periodo è stato il gruppo di missionari presenti. Erano molto uniti e solidali tra loro. Avevano tutti sposato la causa indigena, certo ognuno con la sua caratteristica, ma l’hanno portata avanti insieme. In una zona immensa come quella dove operavamo, se ci sono poche missioni isolate che portano avanti il progetto, si fa fatica. È l’unità d’intenti che fa parte dello stile di Giuseppe Allamano. La terza forza è stata il metodo, ovvero il coinvolgimento diretto della gente e dei suoi leader. In sintesi: progetto chiaro e condiviso; unità dei missionari che lo portano avanti; coinvolgimento della popolazione. Un altro punto importante era che fosse un cammino in comunione con la chiesa locale. È vero che in quel periodo i missionari della Consolata erano anche la chiesa locale. Eravamo gli unici e avevamo anche il vescovo. All’epoca i missionari hanno avuto anche un’altra intuizione. Si sono detti: «Finché la lotta resta interna, difficilmente saremo ascoltati, perché restiamo una minoranza. Dobbiamo portare questa lotta al mondo. In questo modo il governo riceverà pressioni dalla comunità internazionale». È il concetto di lobbying, che per quel tempo, gli anni 80, era una novità. Questo, talvolta, ha attirato critiche perché poteva sembrare segno di protagonismo. Ma occorreva uscire dal cortile, e in questo caso ha pagato. La terra promessa L’omologazione è stata raggiunta e i garimpeiros (minatori illegali, ndr) cacciati, almeno in un primo momento. E adesso? Il popolo ha raggiunto la terra promessa, si sono innescate delle nuove dinamiche. Ci sono quelli che si di menticano il cammino di soffe renza fatto, arrivano altri che proprio non lo conoscono. A livello delle persone, c’è chi ritorna a bere l’alcol, altri si mangiano tutte le vacche. C’è una seconda questione: i missionari non sono più gli stessi. La maggioranza di quelli che si trovano a portare avanti la seconda fase del cammino di li berazione non sono quelli che lo hanno compiuto. Se non hai fatto il cammino è difficile poi vivere la liberazione. Molti dei nuovi missionari arri vano da un altro continente, l’Africa, dove ci sono dimensioni di lotta diverse. Molti di loro sono alla prima esperienza mis sionaria e forse non hanno an cora chiaro cosa sia la missione. Manca la memoria, e non è facile recuperarla dagli anziani. Un nuovo percorso Abbiamo iniziato a impostare un nuovo percorso, quando ancora ero superiore generale. La domanda di base era: «Con i missionari attuali come possiamo continuare ad accompagnare questo popolo nel proprio cammino di liberazione?». Adesso a Roraima c’è una pluralità di situazioni. Ci sono molti missionari di altri istituti. Le priorità della diocesi sono cambiate: l’appoggio ai popoli indigeni non è più esclusivo. Dalle ultime riunioni che abbiamo fatto a Roraima, sono state suggerite due azioni importanti. La prima: costruire dei locali e valorizzare il Centro di documentazione indigena (realizzato negli anni da fratel Carlo Zacquini, ndr). Esso aiuta a recuperare la memoria, quindi prendere decisioni condivise da tutti e coinvolge la diocesi. La seconda: partecipare – come semplici membri, non come responsabili -, ai movimenti indigeni nati per la difesa dei valori e delle conquiste fatte. Provocazioni Infine, voglio lanciare tre provocazioni. Quale preparazione occorre, come missionario, per condurre un popolo alla liberazione? Dopo gli studi, abbiamo gli strumenti e l’umiltà di metterci a camminare con la gente? Il missionario, oggi

ALLAMANO SANTO il 20 ottobre 2024

Durante il Concistoro Ordinario Pubblico questo lunedì 1° luglio, Papa Francesco ha annunciato che la canonizzazione del Beato Giuseppe Allamano, fondatore degli Istituti Missionari della Consolata, si terrà DOMENICA 20 OTTOBRE 2024 Il miracolo attribuito all’intercessione del Beato Giuseppe Allamano è avvenuto nella foresta amazzonica brasiliana, nello Stato di Roraima, dove Sorino, uomo dell’etnia Yanomami, fu attaccato da un giaguaro che lo ferì gravemente alla testa, aprendo la scatola cranica; era il 7 febbraio 1996, primo giorno della novena del Beato Giuseppe Allamano. Trasportato all’Ospedale di Boa Vista, accudito dalle Missionarie della Consolata, che non cessavano di chiedere la sua guarigione per intercessione del Padre Fondatore, Sorino ha miracolosamente recuperato la salute in pochi mesi, e vive tutt’ora nella sua comunità indigena. L’inchiesta diocesana per lo studio del presunto miracolo è avvenuta nel marzo 2021 a Boa Vista, mentre l’iter del Dicastero delle Cause dei Santi si è concluso il 23 maggio 2024, con l’approvazione del decreto di riconoscimento del miracolo. E’ un momento molto significativo per la famiglia missionaria della Consolata, composta da Padri, Fratelli, Suore, Laici e Laiche. Suor Renata Conti e Padre Giacomo Mazzotti, che attualmente accompagnano la postulazione, parlano sul significato della Canonizzazione del Beato Allamano. In un messaggio i Superiori generali dei due Istituti, Padre James Lengarin, IMC, e Madre Lucia Bortolomasi, MC, scrivono: “La sua Canonizzazione è per tutti noi un dono immenso che ci invita ad ascoltarlo, ad attingere sempre di più alla ricchezza della sua santità. Siano i nostri occhi e il nostro cuore fissi sul nostro Fondatore per ascoltarlo e guardare alla sua santità che ci stimola a continuare in modo serio e profondo la sua missione”.